L'hôtel des abbés de Cluny est l'un des plus anciens hôtels particuliers entre cour et jardin. Construit à la fin du XVe siècle, il inaugure un modèle qui sera repris tout au long de l'époque moderne et jusqu'au château de Versailles. Profondément modifié au XIXe siècle, le jardin devrait retrouver prochainement toute sa lisibilité grâce à des travaux engagés sur l'ensemble de la parcelle du jardin dit de Cluny.

L’hôtel des abbés de Cluny, dans son apparence actuelle, date de la fin du XVe siècle. Il succède à une précédente demeure dont ni l’emplacement exact ni le plan ne sont connus. Dans son état médiéval, et avant les profondes transformations du site au XIXe siècle, l’hôtel des abbés de Cluny édifié par Jacques d’Amboise était un des plus anciens hôtels particuliers entre cour et jardin.

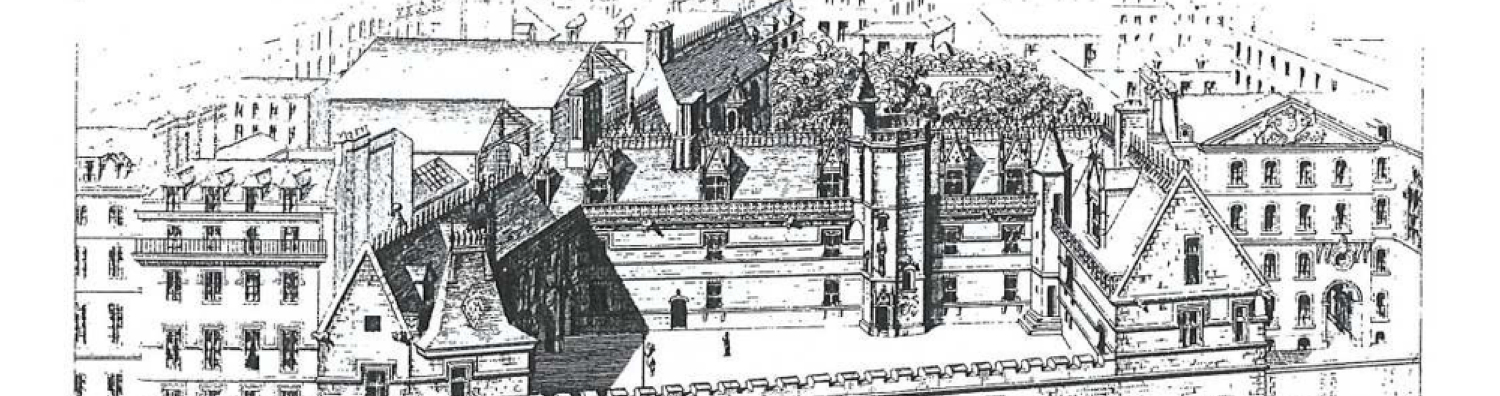

Le parti retenu par le maître d'œuvre (hélas inconnu) compose avec les nombreuses difficultés d’un site occupé depuis l’Antiquité pour en faire une ressource constructive. L’hôtel s’appuie donc sur les bâtiments gallo-romains du frigidarium et de l’actuelle salle romane à l’ouest et se trouve bordé à l’est par le couvent des Mathurins. Au nord, de nombreuses parcelles étroites sont occupées par des maisons.

La faible surface disponible pour établir un jardin de belle proportion a conduit le maître d’oeuvre à trouver une solution originale. Il choisit d’utiliser le dessus des voûtes des deux salles antiques pour établir des jardins suspendus à l’ouest. On accédait à ces jardins par le second étage de l’hôtel entre les deux volumes de toiture du corps de logis et de l’aile occidentale.

À l’opposé, il installe un petit jardin de plain-pied à l’est, derrière le corps de logis. Ce jardin est desservi par une petite aile en retour. Au premier étage, la chapelle permet d'accéder, par un escalier, à un espace voûté de plain-pied qui cadre et aligne le petit jardin sur son long côté.

Au XIXe siècle, avec l’intérêt pour l’Antiquité et le Moyen Âge, le site a connu d’importants dégagements de toutes les constructions parasites qui l’entouraient.

Dès la fin du premier quart du siècle, le frigidarium est dégagé et les terres du jardin sont ôtées. Le second jardin suspendu, sur la salle romane, avait disparu en 1737 lors de l'effondrement de la voûte du bâtiment antique adjacent au frigidarium, bien vite remplacée par quelques immeubles opportunistes.

Le tissu urbain et l’occupation générale des parcelles constitutives du site demeurent inchangées jusqu’aux premières décennies du XIXe siècle. Alors, l’intérêt pour le passé antique monumental conduit dans un premier temps à révéler le frigidarium en le dégageant des immeubles à l’ouest et en déblayant les terres du jardin suspendu sur sa voûte. Durant une trentaine d’années, le site est purgé de tous les bâtiments qui n’étaient ni ceux des anciens thermes ni ceux de l’hôtel médiéval.

Le vide urbain laissé par leur disparition est transformé, à partir de 1856 sur ordre de Napoléon III en un jardin romantique. Bordé des ruines apparentes antiques, le jardin est peuplé de sculptures provenant des édifices détruits par les travaux d’urbanisme du baron Haussmann. Le bord méridional de ce petit parc romantique est constitué d’une sorte de front de scène constitué d’une succession de façades, tant rendues visibles (hôtel médiéval et ruines antiques) que composées à partir de ces mêmes restes monumentaux (pignon nord de la chapelle, façade nord de la salle Notre-Dame).

Le tracé plus ou moins exact du jardin de plain-pied de l’hôtel présente une forme rectangulaire simplifiée du trapèze originel, contrastant par sa géométrie avec les allées sinueuses du jardin de sculptures. En 1865, l’ensemble du site, de forme pentagonale, est ceint en totalité par une haute grille en fer forgé établie sur un soubassement maçonné dessiné par Albert Lenoir.

Le projet des paysagistes Ossard et Maurières, inauguré en l’an 2000, était supposé être une évocation d’un jardin du Moyen Âge pour sa moitié orientale. La partie occidentale, tout en faisant appel à un peu de vocabulaire horticole médiéval, se voulait être un square public poétique. Cette opération a malheureusement complètement effacé la richesse et la complexité du parti de l’hôtel des abbés, rendant la relation de ce dernier à son jardin de plain-pied incompréhensible. Le choix technique inapproprié de poser un parquetage de bois à même le sol a condamné le jardin dit médiéval, par le pourrissement de ses lattes, à une fermeture précoce, lorsque le remplacement des planches a fini par ne plus être possible.

L’état actuel (printemps 2025) du jardin est une étape. L’ancienne emprise du jardin des années 1865 a été retrouvée, rendue accessible à tous en totalité, augmentant significativement la surface allouée au square public, tandis que le tracé du jardin du XVe siècle a été fidèlement restauré à partir de nombreuses sources d'archive et constitue la dernière phase de la restauration.